Полезные советы

Места произрастания вольвариеллы шелковистой.

Использование и значение в природе

Благодаря особенностям строения и питания белая плесень имеет большое значение в природе. Являясь сапрофитом, мукор перерабатывает остатки неразложившихся растений и животных. Благодаря ему минеральные вещества, вышедшие из круговорота веществ с гибелью того или иного организма, возвращаются в почву в форме, удобной для растений.

Люди тоже научились использовать грибок в своих целях и занимаются выращиванием некоторых разновидностей белой плесени. Как и некоторые другие зигомицеты (одноклеточные грибы), мукор используют в пищевой промышленности:

- для производства сыра (Камамбер, Бри);

- для производства колбас (Сальчичон, Чоризо);

- в качестве закваски и для изготовления сброженных продуктов (например, мукор нужен для «китайских дрожжей» и сыра тофу);

- для получения этанола из картофеля.

Камамбер

Мицелий гриба мукора содержит рамицин, который применяют в фармацевтике для создания мощных антибиотиков.

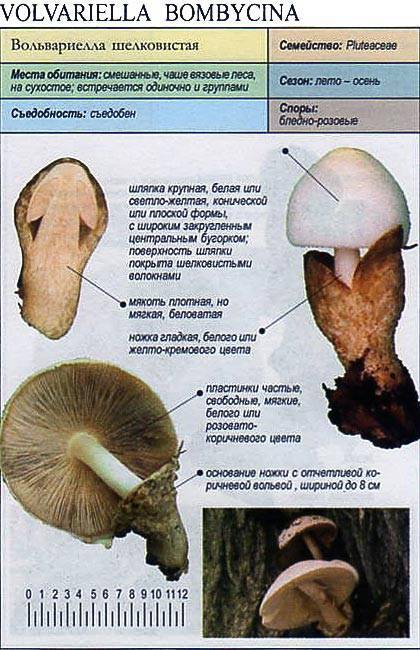

ВОЛЬВАРИЕЛЛА ШЕЛКОВИСТАЯ

Вольвариелла

Примеры паразитических грибов

Ниже написано как могут выглядеть, что поражают грибы паразиты и узнаем их примеры. В мире существует огромное множество этих паразитических микроорганизмов, они поражают насекомых, растения, человека, позвоночных животных и много других живых существ на планете.

Головнёвые — (Ustilaginales). Эти вредители поселяются на растениях, и разрушает их ткани. Сверху растительный организм покрывается налетом, похожим на сажу. Головня — это паразит поселяется только на некоторых растениях (чаще всего на пшеничных и ржаных, в общем на злаковых.

Определенный вид паразита поражает разные типы растений. Бороться с этими вредоносными микроорганизмами практически невозможно. Лучше всего обрабатывать вспаханную землю и семена перед самым посевом. Споры очень устойчивы к протравливанию, а на зиму они переформировываются в защитную оболочку. А весной снова появляются и заражают соседние злаки.

Спорынья (Clavicipitaceae) — образуются вместо зерен во ржи или на других злаковых. Наверное, не один хлебороб видел такое у себя на поле.

Это очень ядовитый организм, его выращивают в специальных условиях для использования в медицине (из них делают препараты). Раньше из-за этих вредителей случались эпидемии и многие люди погибали или отравлялись. Они также как и головня устойчивы к холодам и отраве, но все же с ними можно бороться.

Ржавчиные (Uredinales) — обычно поражают стебли, листья и семена растений, в общем надземную часть. Большой вред наносят садоводам и фермерам, так как поселяются на яблонях, грушах, злаковых культурах, помидорах, на многих пасленовых и других.

Это очень резко уменьшает урожайность и снижает качество овощей и фруктов. Они врастают в ткани растения и по межклеточному веществу клеток распространяются по всему растению, на листьях и стеблях видны темные или цветные пятна или точки.

Другие паразитические грибы поражающие сельскохозяйственные культуры. Помимо вышеперечисленных вредителей существует огромное множество других паразитов. Это фитофтора, парша, ольпидиум, мучнистая роса и многие другие вредители.

Они наносят большой урон садоводам, фермерам и обычным дачникам, поражая сельскохозяйственные культуры. Могут поселяться не только на однолетних культурах (огурцы, помидоры), но и на многолетниках на различных кустарниках и деревьях.

Опасность

Как и большинство плесневых грибков мукор представляет угрозу для здоровья человека. Некоторые мукоровые грибы могут стать причиной развития тяжелого инфекционного заболевания – мукоромикоза. В зависимости от формы недуга, он поражает:

- легкие;

- носовые пазухи;

- кожу;

- органы ЖКТ.

Основной признак мукоромикоза – некротическое поражение тканей. Остальные симптомы зависят от места локализации грибка в организме.

Риск заболеть гораздо выше у людей с ослабленным иммунитетом, например:

- у диабетиков;

- у людей с онкологическими заболеваниями;

- у пациентов, перенесших трансплантацию органов;

- у недоношенных детей;

- у людей с повреждениями кожного покрова в результате ран, ожогов, хирургических вмешательств;

- у пациентов, продолжительное время принимавших антибиотики.

Мукоромикозом могут заболеть и животные, чаще всего домашние и сельскохозяйственные. Заражение происходит через пищеварительный тракт или дыхательные пути. Развитие болезни сопровождается воспалительными и некротическими процессами, появлением язв в лимфатических узлах, органах дыхания и ЖКТ.

Помимо этого, контакт с белым, а тем более с развитым черным мукором может спровоцировать аллергию, отравление, проблемы с пищеварением. Чтобы избежать проблем со здоровьем, продукты, пораженные белой плесенью, нельзя употреблять в пищу.

Исследования бледной трепонемы методами протеомики и функциональной геномики

Исследования особенностей бледной трепонемы в течение долгого времени были затруднены из-за невозможности длительного культивирования патогенных штаммов T. pallidum на искусственных средах. Это же служило препятствием для изучения иммунологических и физико-химических свойств большинства белков, входящих в структуру T. pallidum.

После расшифровки генома возбудителя сифилиса, осуществленного группой американских исследователей в 1998 году, произошел качественный скачок в области изучения бледной трепонемы, как и многих других микроорганизмов, геномы которых были расшифрованы в начале 90-х годов. Если раньше изучением структуры, функций и механизмов работы отдельных наборов генов занималась классическая генетика, то возникшая как область знаний геномика стала изучать огромные объемы данных о последовательностях нуклеотидов, полученные в результате исследований ДНК.

Хотя наличие данных по геному — это настоящая сокровищница информации для исследователей, однако геномные последовательности дают только «взгляд с высоты птичьего полёта» на биологические процессы, свойственные микроорганизмам. Рекордное обилие сведений по ДНК, которое нарабатывается методами современной геномики становится основанием для глобальной экспериментальной платформы — протеомики. Современные глобальные методы протеомики сочетают компьютерные и биологические подходы.

Протеомика — современное направление молекулярной биологии, занимающееся сравнительным изучением белков, которые могут быть экспрессированы микроорганизмом в определенную фазу жизнедеятельности, предсказанием функциональной роли отдельных белков путем экспериментального сопоставления их качественного и количественного составов в разных клетках, а также установлением взаимосвязи структуры белка и его функций.

Благодаря развитию методов протеомики стало возможным широкомасштабное изучение белкового состава различных организмов, в том числе и возбудителя сифилиса.

Состав белков T. pallidum в настоящее время изучается методами протеомики и функциональной геномики, что значительно расширило знания об антигенной структуре микроорганизма. С использованием протеомных методов исследования было выявлено и охарактеризовано более сотни новых иммуногенных белков T. pallidum. В частности, появилась серия работ по изучению протеома возбудителя сифилиса с целью выявления новых белков, представляющих интерес для создания вакцины или диагностикумов на их основе.

Недостаток этого подхода в том, что вычислительные программы могут предсказать белковый состав трепонем, но не позволяют определить расположение белка в клетке.

Основополагающими исследованиями в этой области стали работы М. Brinkman и соавт. (2006), которые провели серологический скрининге библиотеки рекомбинантных белков T. pallidum. Серологический скрининг нативных белков, разделенных методом двумерного электрофореза, был представлен в работе М. McGill и соавт. (2010).

Виды

Морфология

Плодовые тела шляпконожечные, центральные или эксцентрические, от мелких до средних размеров. Типы развития — бульбангиокарпный и пилеокарпный.

Шляпка правильная, вначале колокольчатая или полушаровидная, раскрывается до выпуклой или зонтиковидной, может иметься центральный бугорок, легко отделяется от ножки. Поверхность сухая или слизистая, гладкая, волокнистая или шелковистая, белая или окрашенная.

Мякоть от белой до кремово-жёлтой, на срезе обычно не изменяется, иногда слабо окрашивается, запах не выражен или приятный, грибной.

Гименофор пластинчатый, пластинки свободные, сначала белые, затем от розовых до буровато- или коричнево-розовых.

Ножка цилиндрическая, ровная, в основании может с клубневидным расширением, неоднородная, выполненная. Поверхность голая или опушённая

Остатки покрывал: кольцо отсутствует, молодые грибы полностью закрыты общим покрывалом, затем оно разрывается, оставляя хорошо заметную мешковидную вольву и обрывки на шляпке, которые легко отделяются от поверхности и быстро исчезают.

Споровый порошок от розового до коричнево-розового, споры эллипсоидные, реже яйцевидные, гладкие, неамилоидные, цианофильные. Окраска спор может меняться в зависимости от возраста гриба от соломенно-жёлтой до розовой.

Трама пластинок инверсного строения, имеются многочисленные плевро- и хейлоцистиды разнообразные по форме.

Гифы без пряжек.

Как отличить его от других навозников

Trametes versicolor — трутовик разноцветный, «хвост индейки»

Грибы рода Trametes являются продуцентами ряда ценных биологически активных веществ, таких как гидролитические и окислительные ферменты, полисахариды, стеролы, вещества с антимикробной и противоопухолевой активностью, благодаря чему они нашли широкое применение в различных отраслях промышленности и медицины. В настоящее время на их основе разрабатываются экологически чистые безотходные технологии получения лекарственных препаратов, пищевых добавок, стимуляторов роста животных, а также современных способов утилизации отходов деревоперерабатывающей, текстильной и сельскохозяйственной промышленности.

Рисунок 4. Trametes versicolor — трутовик разноцветный

T. versicolor является продуцентом различных внеклеточных гидролитических и окислительных ферментов, основными из которых являются лакказа, лигнин- и марганец пероксидазы, которые находят широкое использование в различных прикладных целях: получение биопластика, биотопливных элементов, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленностях. Так в Европе и США широко налажено производство фермента лакказы из T. versicolor, который имеет широкое применение в деревоперерабатывающем, бумажном, текстильном производствах, а так же медицинских целях при создании тест-систем для обнаружения различных производных фенола в окружающей среде, пищевых продуктах и лекарственных средствах .

В традиционной китайской и японской народной медицине целительные свойства Trametes использовались в течение многих столетий. Так, сначала в странах Восточной Азии их применяли в виде настоек и чаев. Но объектами различных исследований они стали лишь начиная с 60-х годов прошлого века. Авторы японских патентов тех лет предлагали в качестве продуцентов следующие виды этого рода: Т. hirsuta, Т. pubescens, Т. versicolor и Т. zonatus , .

Препараты на основе T. versicolor рекомендованы спортсменам США и Португалии для укрепления иммунной системы, предназначены также для иммунокоррекции и лечения вирусных и онкологических заболеваний домашних животных , .

Учеными ГУ НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе проведены исследования по изучению противоопухолевой активности водных экстрактов мицелия и суммарных водорастворимых полисахаридных фракций гриба T. versicolor в опытах in vivo на мышах-гибридах BDF1 с привитым лимфолейкозом Р388 при пероральном введении. Полученные данные свидетельствуют об их достоверной противоопухолевой активности .

В целом, обзор литературных источников показывает богатый опыт использования плодовых тел базидиальных грибов как источников физиологически активных веществ. Поиск новых продуцентов продолжается и в настоящее время. Расширяются коллекции продуцентов, что дает возможность развития биотехнологии получения новых соединений на основе базидиомицетов, которые будут представлять большой научный и практический интерес.

Однако, несмотря на то что, свойства плодовых тел известны давно, определение условий культивирования мицелия и разработка способов его наращивания, определение биохимического состава, оценка различных видов активностей, таких как противоопухолевая и иммуномодулирующая, изучены мало. Эта область еще ждет своих исследователей, и наверняка откроет новые перспективы в фармакологии и биотехнологии.

Описание и строение плесневого гриба мукора

Мукор (лат. Mucor) – род плесневых грибов. Эту разновидность иначе называют белой плесенью. Такое название дано из-за того, что колония мукора, разрастаясь, выглядит как светлый, похожий на вату пух.

Мукор – это гриб, который можно назвать слабо выраженным паразитом, так как даже паразитируя, он не истощает организм хозяина. Но большинство представителей рода являются сапротрофами, то есть получают питательные вещества из разлагающейся органики. Некоторые разновидности гриба, в частности mucor mucedo, попав в организм человека или животного могут вызвать опасное заболевание – мукоромикоз.

Мукор

Внешнее строение грибка достаточно простое и схоже с другими одноклеточными плесневыми грибками. Его основные части:

- мицелий – состоит из тонких, практически бесцветных нитей (гиф), благодаря которым гриб крепится в питательной среде;

- спорангиеносцы– вертикально растущие нити, на которых образуются спорангии;

- спорангии – органы размножения в виде коробочек, внутри которых находятся споры.

Что собой представляет колония мукора, зависит от стадии развития грибка. Поначалу – это белый пушок на поверхности. По мере развития спорангиеносцы мукора удлиняются (могут достигать длины 4 м), а спорангиев становится все больше. Меняется и цвет плесени. Она постепенно темнеет, становится бежевой или серой, а зрелый гриб может быть темно-серым, практически черным.

При желании более подробно узнать, из чего состоит мукор, стоит воспользоваться микроскопом.

Описание вольвариеллы вольвовой

Способы питания

Значение в биологии

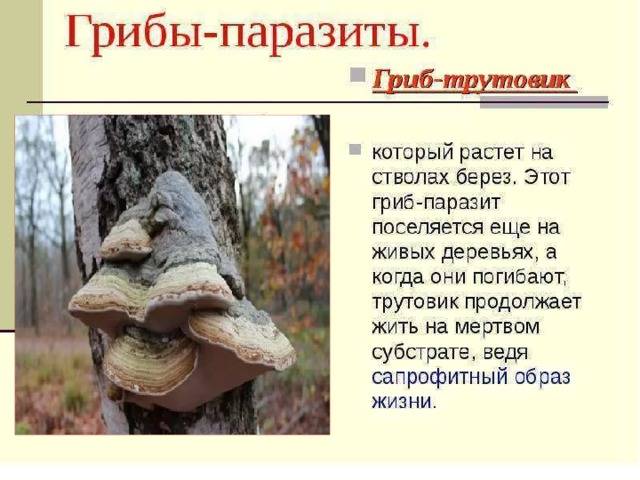

Как и прочие организмы, грибы-паразиты участвуют в круговороте веществ в природе. Обитающие в почве грибы разлагают животные и растительные остатки, обогащая ее различными веществами, улучшая плодородные качества. Грибы трутовики разлагают старую древесину, «нападая», как правило, на ослабленные и уже «умирающие» деревья, оздоравливая лес.

В то же время паразиты вызывают различные заболевания и приводят к гибели своих хозяев-носителей.

Все болезни от грибов-паразитов, которым подвержены люди, разделяются на 2 группы:

- микозы развиваются вследствие прямого взаимодействия патогенных микроорганизмов (дерматомикозы развиваются на поверхности покровов живых организмов, глубокие (системные) микозы поражают внутренние органы);

- микотоксикозы — отравления организма, вызванные негативным влиянием токсинов, образованных патогенными микроорганизмами.

Грибы-паразиты могут приносить человеку не только вред, но и, как это ни удивительно, пользу:

- некоторые виды грибов используются для борьбы с насекомыми-вредителями — саранчой, капустной молью и другими;

- дрожжевые грибы могут использоваться в пищевой промышленности;

- уникальные свойства некоторых грибов позволяют применять их в медицинских целях;

- трутовик может помочь любителям гулять в лесу (с его помощью можно быстро разжечь огонь; кроме того, этот гриб хорошо впитывает влагу, и с ним быстро высушится промокшая обувь).

- молодые серно-желтые трутовики можно употреблять в пищу.

ВОЛЬВАРИЕЛЛА ШЕЛКОВИСТАЯ

| Царство: | Грибы (Fungi) | |

| Отдел: | Базидиальные грибы (Basidiomycota) | |

| Класс: | Агариковые (Agaricomycetes) | |

| Порядок: | Агариковые (Agaricales) | |

| Семейство: | Плютеевые (Pluteaceae) | |

| Род: | Вольвариелла (Volvariella) | |

| Вид: | Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer (1951) |

Шляпка: крупная, 8-20 см, выпукло-конусовидная, затем округло-распростертая, с широким бугорком в центре, радиально-волокнистая, шелковисто-волосистая, беловатая, желтовато-бежевая. Пластинки частые, широкие, сперва беловатые, затем розовые. Мякоть толстая, плотная, светлая, затем желтоватая, со слабым приятным грибным запахом.

Ножка: с выраженной вольвой (мешочком, из которого появляется гриб), 8-15 х 1-2 см, цилиндрическая, расширенная к основанию, волокнистая, сплошная, белая.

Местообитание: селится на сухостое, ослабленных деревьях и на поваленных стволах, в развилках ветвей, дуплах деревьев лиственных пород, в светлых лесах и парках, часто в черте города.

Период плодоношения: июль-сентябрь.

Распространение в РФ: в умеренной зоне, везде редко.

Съедобность: съедобный гриб с хорошими вкусовыми качествами. Предварительного отваривания не требует, используется обычно свежим (жарка, супы).

Лекарственные свойства: синтезирует вещества с антиоксидантной активностью. Полисахариды из мицелиальной культуры гриба показали противораковую активность, ингибируя рост саркомы-180, карциномы Эрлиха и меланомы В16.

Этап первый

Плесень на хлебе, фото которой можно увидеть ниже, появляется спустя сутки, если кусочек белого хлеба смочить немного в воде, а затем поместить в полиэтиленовый пакет. При этом не стоит плотно его завязывать. В данном случае пакет должен быть прозрачным. Подобная структура материала позволит увидеть, появилась ли плесень на хлебе и какого она цвета.

Прежде всего споры поражают корку мучного изделия, а уже позже сам мякиш. Если на хлебе появилась хотя бы маленькая трещинка, то именно с этого места продукт начнет плесневеть, постепенно переходя на внутреннюю область. В этой части влажность более высокая, микроскопический грибок распространяется намного быстрее.

Споры плесени способствуют скорейшему разложению мякиши. В результате этого хлеб теряет свой приятный аромат и вкус. Более плотная корка на продукте не позволяет грибку проникнуть внутрь. Наверное, многие замечали, что хлеб, продаваемый в пакетах, очень долго не плесневеет. Все дело в том, что данный продукт содержит консерванты, которые не позволяют грибку развиваться. Поэтому для эксперимента не стоит брать такой продукт.

Где растет вольвариелла слизистоголовая

Разновидности и двойники

Видовой состав рода Копринус постоянно пересматривается. Некоторые разновидности, первоначально отнесённые к навозникам, позже выделялись в отдельные роды или даже переносились в другие семейства, в отношении других дискуссии ведутся до сих пор.

Безусловно, изучать и запоминать все разновидности навозников нет необходимости, достаточно уметь распознавать лишь наиболее часто встречающиеся из них

Кроме того, как и с другими грибами, в данном случае очень важно знать, с чем можно перепутать Копринус, уделяя, разумеется, особое внимание его несъедобным и ядовитым двойникам

Навозник белый

Практически единственный вид навозников, который однозначно классифицируется как съедобный — Копринус белый (Coprinus comatus). Внешность у этого гриба настолько характерная, что перепутать его с каким-либо опасным двойником практически невозможно.

Вам будет интересно узнать, как вкусно приготовить суп-пюре из белых грибов.

Отличительные признаки:

- высота 5–20 см;

- шляпка яйцеобразная (у молодых экземпляров — в форме веретена), всегда закрытая, белоснежного цвета с возможными оттенками сероватого или бежевого, в верхней части гладкая и более тёмная, по остальной площади украшена хлопьевидными чешуйками (из-за этого второе название гриба — навозник лохматый);

- ножка белая, тонкая (до 2 см) и длинная (до 30 см);

- приятный «съедобный» запах;

- очень быстрый рост (4-5 см в день);

- сезон сбора — с конца весны до середины осени;

- место произрастания — обочины дорог, сады, огороды, поля, хотя встречается и в лесу.

Стоит сказать, что существует ещё один вид навозников со схожим названием — Копринус белоснежный (Coprinus niveus). Он тоже имеет белый цвет, но его шляпка гладкая и как будто припорошена мукой, которая легко смывается. Этот вид классифицируется как несъедобный.

Видео: навозник белый

Навозник серый

Именно к навознику серому (Coprinus atramentarius) больше всего подходит название «чернильный гриб».

Для него характерны такие черты:

- диаметр шляпки — 3–7 см, форма меняется по мере роста от яйцевидной до колокольчатой;

- окрас шляпки серовато-коричневый, верхушка более тёмная;

- от верхушки шляпки к краям расходятся тонкие полоски, которые у взрослых грибов преобразуются в трещины, после чего края шляпки между этими трещинами приподнимаются вверх;

- пластинки многочисленные, широкие; у молодых грибов белые, у взрослых — бурые, а после начала аутолиза — чёрные;

- высота ножки 12–16 см, толщина 1 см, структура мягкая, водянистая, цвет грязно-белый по всей длине, а в нижней части с красно-коричневыми вкраплениями;

- аромат приятный;

- сроки хранения — минимальные: после сбора полный аутолиз происходит буквально за несколько часов.

Coprinus atramentarius классифицируется как условно съедобный гриб.

Видео: навозник серый

Навозник романьези

Очень сходен с навозником серым ещё один распространённый вид — Копринус романьези (Coprinopsis romagnesiana). Главное его отличие — более выраженная «лохматость» (по этому качеству романьези схож с белым навозником). Чешуйки имеют тёмный коричневый цвет с возможным оттенком в сторону оранжевого или бурого. У молодых грибов «бахрома» плотно прилегает к шляпке, но по мере созревания становится более распушенной по краям. Ножка белая, с лёгкой ворсистостью и в отдельных случаях с уплотнением в нижней части.

Ознакомьтесь с рецептом приготовления тушенной картошки с грибами.

Средние размеры гриба — 6–12 см в высоту, толщина ножки до 1,5 см. Ещё одна особенность, по которой Coprinopsis romagnesiana можно отличить от серого навозника — практически полное отсутствие запаха (равно, впрочем, как и вкуса). Период плодоношения обычно приходится на весну и лето, но случаются повторные периоды появления этих грибов во второй половине осени. Как и навозник серый, Копринус романьези условно съедобен.

Двойники навозника

Помимо упомянутых выше, в литературе можно встретить описание и фотографии следующих разновидностей навозника и его двойников:

| Русское название | Латинское название | Потребительские свойства (по разным источникам) |

| обыкновенный, или пепельно-серый | coprinus cinereusc | условно съедобен |

| мерцающий | coprinus micaceus | условно съедобен / несъедобен |

| домашний | coprinus domesticus | несъедобен |

| рассеянный | coprinellus disseminatus | несъедобен |

| наркотический | coprinus narcoticus | несъедобен |

| пушистый, или мохоногий | coprinopsis lagopus | несъедобен |

| складчатый | parasola plicatilis | несъедобен |

| смолистый, или сорочий, или пёстрый | coprinopsis picacea | несъедобен |

| ивовый | coprinellus truncorum | несъедобен/ядовит |

Выращивание Вольвариеллы + видео

Характеристика гриба

Навозники не обладают особо привлекательным внешним видом, относятся данные грибы к условно-съедобным (4-я вкусовая группа).

Подробное описание внешнего строения включает следующие особенности:

- шляпка серая, коричневая или белесая;

- поверхность шляпки может быть как голая, так и покрытая чешуйками или же хлопьями;

- форма шляпки правильная, напоминает колпак, размер до 8 см;

- мякоть нежная и тонкая;

- гименофор пластинчатый; образующие его пластинки сначала – белые, но по мере взросления становятся чернильно-черными;

- плодовое тело в общем тонкомясистое;

- ножка в высоту до 25 см, в диаметре до 2 см;

- в центре у немногих видов ножки есть кольцо;

- споры пурпурные или черные.

Гриб навозник белый вначале своей жизни имеет шляпку в форме колокольчика, с коричневой точкой посредине. Постепенно она (шляпка) увеличивается в размерах и превращается в «колпак». Белые пластинки молодых организмов с возрастом темнеют, приобретают серый оттенок и созревая становятся чёрными. Подвижное кольцо, расположенное на длинной и тонкой ножке, является характерным признаком этого лесного организма.

Ирина Селютина (Биолог):

Родовое название грибов происходит от греческого «копрос», что в переводе означает «навоз». Грибы, поселяющиеся на навозе называются копрофилы. Копринусы являются космополитами и ареал их обитания включает за небольшим исключением всю территорию Земли. Встретить их можно как на навозе, так и на хорошо удобренной земле, разрушающихся пнях и других растительных остатках (это касается и территории населенных пунктов). Найти их можно и в лесу – в тех местах, где пасется домашний скот. Более мелкие виды этого рода обильно покрывают своими плодовыми телами полуразложившиеся пни.

Частное и общее покрывало чаще отсутствуют или же очень быстро исчезают. У незначительной части видов на ножке, в средней ее части присутствует кольцо (навозник серый) или же одновременно – кольцо и мешковидное влагалище у основания ножки (навозник белый). Иногда пластинки гименофора возле ножки срастаются и образуют кольцевидное утолщение – коллариум.

Среди грибов это удивительная группа, т.к. навозники – грибы-эфемеры. Рост и созревание происходят настолько быстро, что в этом с ними никто из представителей царства Грибы не может соперничать. У мелких видов она составляет всего несколько часов, а у более крупных – немного дольше.

Еще одна интересная особенность – быстрое старение. За 1-2 дня копринус проживает свою жизнь. Из белоснежного получается черный, похожий на распластанную кляксу, содержащую в себе массу спор. Это явление принято называть автолизом, аутолизом – самоперевариванием организмов под влиянием специфических, присутствующих в их клетках ферментов (от др.-греч. авто – «сам» и лизис – «переваривание»).

Что делать, если съел продукт с плесенью?

Итак, что делать, если нечаянно съел хлеб с плесенью? Многие к подобному относятся равнодушно. Но не стоит смотреть на подобное сквозь пальцы. Конечно, от подобного дополнения в рационе человек не умрет. Но все же это считается отравлением. В первую очередь от этого страдает печень.

Обычно после употребления продуктов с плесенью врачи рекомендуют выпить обычный активированный уголь. Дозировка препарата зависит от веса. На каждые десять килограмм нужно выпить одну таблетку.

Если же съедено большое количество испорченного продукта, то следует выпить слабый раствор марганцовки. Это позволит очистить желудок. Для подстраховки не лишним будет пропить курс препарата, который способствует восстановлению клеток печени.

Описание болезни:

Питание

Мукор – гриб, который лишь в редких случаях можно назвать паразитом, да и то с натяжкой. Он не паразитирует на живых организмах, даже когда оказывается в организме человека или животного. Мукор – сапротроф, так как питается мертвым органическим материалом.

Вырастить мукор несложно, так как для жизнедеятельности ему необходимо не так много – высокий уровень влажности, тепло, органика, кислород. В качестве питательной среды грибку больше всего подходят продукты с высоким содержанием углеводов, такие как хлеб, картофель, фрукты и ягоды с большим содержанием сахара. Чем более калориен продукт, тем быстрее будет развиваться колония.

Как выглядит мукор под микроскопом?

Рассматривая мукор под микроскопом, можно заметить, что гриб не многоклеточный, как может показаться, а одноклеточный. Плодовое тело мукора состоит из разветвленного мицелия без клеточных перегородок. Мицелий гриба – одна крупная клетка, имеющая множество ядер.

Также с увеличением становится видно, что спорангиеносцы могут быть простыми или разветвленными, вырастают они из одного центра кустиками по несколько штук, гифы по мере удаления от центра утончаются, а споры имеют форму яйца и негладкую, словно сморщенную поверхность.

Под микроскопом взрослый мукор больше всего похож на подушечку, сотканную из множества нитей, утыканную большим количеством булавок с темными головками. Из-за этого грибок имеет еще одно название – головчатая плесень.

Съедобность

Симптомы трихоцефалеза

В большинстве случаев, особенно при попадании в организм человека небольшого количества яиц власоглава, заболевание остается незамеченным и обнаруживается случайно при исследовании кала.

Наиболее распространенный признак заболевания — внезапные и сильные боли в животе. Больные жалуются на диарею, чередующуюся с запорами, головные боли и нарушения сна.

Сопутствующие симптомы:

- кожная сыпь;

- слабость с головокружением;

- судороги;

- раздражительность;

- плохой аппетит;

- наличие крови, слизи в кале.

Боль при трихоцефалезе ощущается в области правой бедренной кости, напоминая по характеру аппендицит. Часто патология сопровождается воспалением. Обилие язв в стенках кишечника в местах питания глистов в конечном итоге приводит к ослаблению барьерной функции слизистой оболочки. В этой ситуации добавление вторичной инфекции усугубляет ущерб, наносимый самими паразитами.

У детей может быть пролапс (выпадение кишки), тогда на слизистой оболочке видны сотни прикрепленных паразитов. У детей с длительным заболеванием развивается анемия, нарушается физическое развитие.

Размножение

Размножение мукора может происходить двумя способами:

- Бесполое (с помощью спор) размножение происходит у плесневых грибов рода мукор тогда, когда мицелий развивается в благоприятных условиях, ему достаточно пищи, тепла, а уровень влажности достаточно высок. В этом случае спорообразование происходит быстро и качественно, споры крупные и жизнеспособные. После того как споры у мукора созревают, оболочка спорангия лопается.Созревшие споры освобождаются и разносятся воздушными потоками. Попав в подходящие условия, споры начинают развиваться, очень скоро образуя новые грибницы.

- Половое размножение происходит в том случае, если грибок развивается в недостаточно питательной среде. В процессе могут участвовать ветви одной или разных грибниц. Гифы сближаются, соединяя головки-гаметангии. Перегородки между ними исчезают, и в результате слияния образуется зигота, которая покрыта множеством мелких шипов. Клетка какое-то время созревает, после чего ее оболочка лопается, освобождая зародышевый мицелий, по строению идентичный грибнице взрослого гриба. После того как на зародышевом мицелии появляется достаточное количество спорангиев со спорами, они объединяются, создав полноценное тело.

Схема размножения

Интересно, что, если споры попадут в неблагоприятную среду, они долгое время могут оставаться неактивными, сохраняя при этом жизнеспособность. Как только обстановка изменится или споры под воздействием внешних факторов поменяют местонахождение и окажутся в более подходящих для развития условиях, они сразу же прорастают, давая жизнь новой колонии.